Christiane Delplace, Directeur de Recherches Emerite CNRS, qui a occupé pendant de nombreuses années les fonctions de Directeur de la Mission Archéologique Française à Palmyre, vient de nous communiquer le texte d’un article qu’elle a synthétisé pour l’AFS, intitulé « Palmyre et l’Extrême-Orient » .Télécharger : http://www.francesyrie.org/fichiers/pdf/palmyre.pdf

Auteur : AFS

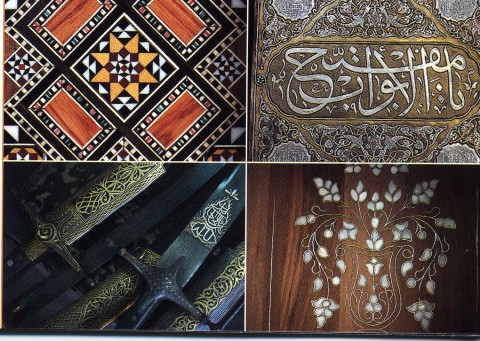

Art et Culture Syrien : Artisanat Traditionnel Syrie

(Extrait du rapport « Culture, tourisme et développement, le cas de la Syrie » (1996) adressé à l’Unesco par Samir ABDULAC, docteur en urbanisme et architecte DPLG.)

L’Artisanat en Syrie : Etude de Samir Abdulac

1. UNE HISTOIRE SOMMAIRE DE L’ARTISANAT SYRIEN

Dans la langue française, Damas n’est pas que le nom d’une ville, mais aussi le nom d’une étoffe et même d’une épée. Deux verbes se rapportent également à Damas : damasser et damasquiner. Peu de villes au monde ont un nom aussi lié à leur artisanat.

Les produits d’Alep et de Damas étaient déjà recherchés dans les cours européennes au temps des croisades : métaux ouvragés, verres et tissus. Les incrustations de bois se sont répandues d’Egypte et de Syrie auIXème et Xème siècles vers le Maroc et l’Espagne à l’ouest, et vers l’Iran et l’Inde à l’est. Après la conquête mongole de Mossoul au XIIIème siècle, le centre de production du métal incrusté s’est déplacé à Damas dont les exportations alimentaient Venise et l’Europe.

La Syrie est située sur un important carrefour de la route de la soie, ses relations commerciales n’étaient pas seulement limitées à l’Europe ; elles concernaient aussi la péninsule arabique, la vallée du Nil, l’Asie Mineure, la Mésopotamie, la Perse et même au-delà l’Asie Centrale, l’Extrême Orient et l’Afrique. L’existence de tels courants d’échange facilitait certes les exportations, mais impliquait aussi pour l’artisanat syrien une grande compétitivité, des spécialisations brillantes et un esprit d’excellence.

La concurrence économique pouvait prendre des aspects féroces. Quand il prit Damas en 1401, Tamerlan ne se contentera pas de détruire la ville et d’en massacrer une partie de la population, il déporta aussi tous ses artisans vers sa capitale Samarcande.

Dès le XIXème siècle, l’empire ottoman épuisé ne pouvait plus s’opposer aux puissances européennes qui purent écouler leurs productions industrielles avec des facilités douanières. La dislocation de cet empire multiplia les frontières lointaines et proches, y compris dans l’aire économique de Bilad al Cham. Alep était même coupée de son hinterland commercial : Antioche, Gaziantep ou Urfa. Les problèmes de l’artisanat syrien furent donc d’abord dus à des raisons exogènes. A partir de l’indépendance ou peu avant, l’essor industriel national et l’évolution culturelle contribuèrent encore davantage à sa marginalisation.

Les principaux centres de production étaient situés à Alep et Damas. On en trouvait de moindre importance à Hama, Homs et Deir el Zor. Une certaine spécialisation permettait de répartir les rôles entre les villes. Celles-ci produisaient la plupart des articles artisanaux, qu’ils soient luxueux ou ordinaires, satisfaisant ainsi les besoins à la fois des citadins, des villageois et des bédouins qui pratiquaient des modes de vie contrastés et auxquels l’habillement et les biens domestiques étaient adaptés.

Des goûts et des styles différents distinguaient les vêtements des diverses communautés ethniques (arabes, kurdes, arméniens, tcherkesses, turcomans), confessionnelles (musulmans, chrétiens, juifs) et même les sous-groupes parmi elles (druzes, assyriens, etc.). Margareta Pavaloi explique que “dans le milieu urbain, les règles vestimentaires étaient une expression concrète des relations sociales, un reflet des normes et des valeurs traditionnelles autant que la mode du moment”. Des objets et des vêtements luxueux étaient conçus pour se rendre aux bains publics, ceux-ci n’ayant pas qu’une importance pour l’hygiène personnelle mais aussi un rôle socioculturel.

2. LA PRODUCTION ARTISANALE CONTEMPORAINE

A – LE TRAVAIL DU BOIS :

Le mobilier était autrefois réduit dans les maisons. Des niches dans les murs, des coffres, des plateaux et des divans suffisaient à la plupart des besoins. Avant le XVIIIème siècle, les chaises et les fauteuils étaient réservés aux personnalités importantes. A partir du XIXème siècle, un mobilier “oriental” original avec incrustations de nacre (“moussaddaf”) s’est répandu dans les grandes familles avec des sièges, des tables, des armoires, des miroirs, etc. Ces meubles avaient cessé d’être à la mode dès avant le milieu du XXème siècle et leur production avait complètement cessé, quand un regain d’intérêt se manifesta surtout de la part d’une clientèle du Golfe et d’émigrés. Des pièces étaient vendues chez les antiquaires de Soho à New York. Des couches aisées de la société syrienne recommencent aussi à s’intéresser au “moussaddaf” qui est quand même bien plus porteur d’identité culturelle que le faux mobilier Louis XV. Les prix de vente ayant beaucoup monté, la fabrication de ces meubles est relancée. Même au Maroc, des imitations semblent en préparation.

Le mobilier était autrefois réduit dans les maisons. Des niches dans les murs, des coffres, des plateaux et des divans suffisaient à la plupart des besoins. Avant le XVIIIème siècle, les chaises et les fauteuils étaient réservés aux personnalités importantes. A partir du XIXème siècle, un mobilier “oriental” original avec incrustations de nacre (“moussaddaf”) s’est répandu dans les grandes familles avec des sièges, des tables, des armoires, des miroirs, etc. Ces meubles avaient cessé d’être à la mode dès avant le milieu du XXème siècle et leur production avait complètement cessé, quand un regain d’intérêt se manifesta surtout de la part d’une clientèle du Golfe et d’émigrés. Des pièces étaient vendues chez les antiquaires de Soho à New York. Des couches aisées de la société syrienne recommencent aussi à s’intéresser au “moussaddaf” qui est quand même bien plus porteur d’identité culturelle que le faux mobilier Louis XV. Les prix de vente ayant beaucoup monté, la fabrication de ces meubles est relancée. Même au Maroc, des imitations semblent en préparation.Une marqueterie de bois de noyer et de noisetier, avec de très fines incrustations de nacre, d’ivoire et d’os (“mosaïque”) a pris un grand essor au XXème siècle. Elle concerne des coffrets et de petites pièces de mobilier. Une forme répandue en est les tables de “tric trac” (“backgammon”) qui se plient en deux, constituant un coffret pour les pièces de jeu. Avec beaucoup d’inventivité, la technique de la “mosaïque” s’est appliquée à quantité d’objets usuels. Il y a quelques années, les coupe-papier et les boîtes à musique étaient par exemple répandues, puis ce sont les horloges à quartz qui ont reçu un cadre de “mosaïque” et enfin, il y a quelques mois, nous avons découvert des boîtes destinées à contenir des disquettes informatiques.

Les objets de “mosaïque” ont l’avantage d’être facilement transportables. L’utilisation de baguettes en plastique et le polissage mécanique en diminuent le coût. Malgré des tentatives d’imitation dans d’autres pays arabes, un commerçant situé à l’entrée de la mosquée des Omeyyades, estimait que la seule concurrence de qualité était apparue en Espagne, mais qu’elle restait encore géographiquement lointaine.

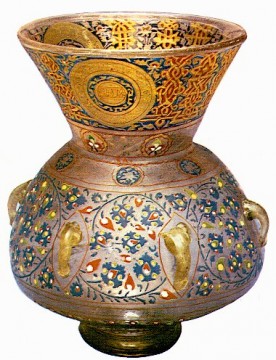

B – LE TRAVAIL DU VERRE :

La fabrication du verre est répandue depuis 4 000 ans en Syrie. Des formes originales de teinture et de gravure du verre y ont connu leur apogée entre les XIIème et XVème siècles. Un article approfondi sur l’artisanat du verre à Damas dû à Chafic el Imam et une équipe de l’Institut Français d’Etudes Arabes de Damas fait le point sur la question, tout au moins telle qu’elle se présentait il y a une vingtaine d’années.

La fabrication du verre est répandue depuis 4 000 ans en Syrie. Des formes originales de teinture et de gravure du verre y ont connu leur apogée entre les XIIème et XVème siècles. Un article approfondi sur l’artisanat du verre à Damas dû à Chafic el Imam et une équipe de l’Institut Français d’Etudes Arabes de Damas fait le point sur la question, tout au moins telle qu’elle se présentait il y a une vingtaine d’années.

L’Institut Français d’Art et d’Archéologie aurait entre 1922 et 1929 chargé le maître verrier Sleimane el Azzaz de réaliser des objets d’art d’après les pièces anciennes conservées au musée. L’artisanat verrier se consacrait alors surtout à la confection de quelques objets utilitaires subissant peu de concurrence, comme les verres de lampes à pétrole. Des pièces en faible quantité étaient quand même produites pour des antiquaires de Damas et de Beyrouth où elles étaient achetées par de riches étrangers.

La présentation de l’artisanat du verre soufflé à la foire internationale de Damas, la participation à des expositions itinérantes à l’étranger et la promotion du Musée des Arts et des Traditions Populaires l’ont font connaître et reconnaître.

C – LE TISSAGE :

Le brocart est une étoffe à base de soie incorporant des fils d’or ou d’argent dans son tissage. Ses motifs sont géométriques, floraux ou animaliers. C’est certainement l’un des tissus les plus splendides jamais confectionnés de main d’homme. Il évoque la matière et la splendeur des vêtements qui ont dû être portés aux cours de Byzance et de Bagdad.

A Damas, tout le monde se souvient de la commande qu’avait passé la Reine Elisabeth II en 1952 pour confectionner la robe de son couronnement. La mode et les techniques du prêt-à-porter ont depuis négligé ce matériau paraissant trop aristocratique. Les dames de Damas qui pourraient en acheter sont devenues désormais trop sensibles à la mode de Paris et d’ailleurs. Les marchés de substitution sont rares. L’utilisation du brocart comme tissus d’ameublement (Préfecture, palais présidentiel, quelques familles aisées) ne constitue pas une relève suffisante.

Des produits “prêt-à-porter” ont dû être confectionnés pour les touristes occidentaux : gilets, cravates, coussins, etc. Un commerçant, M. Dahabi, estimait, en juillet 1995, que la production de brocart ne s’écoulait plus qu’à 20% au mètre contre 80% en prêt-à-porter. Il évaluait que la production actuelle n’atteignait que 20% de celle des années 1950. Il n’y aurait plus que 20 métiers à tisser à l’usine Naassane et 70 dans le quartier kurde. L’utilisation de la soie artificielle s’accroît.

Le damas (ou “damasco”) est une étoffe tissée, dont les motifs apparaissent à l’endroit en satin sur fond tissé et à l’envers en tissé sur fond de satin. Le satin a depuis été remplacé par des tissus lourds. Des hôtels récents ont acquis de nombreuses nappes en damas pour leurs tables. Pourtant les opinions entendues semblent pessimistes quant à la survie de sa production.

L’aghabani est un tissu brodé, avec des fils de soie initialement, suivant des formes végétales et géométriques. Il a longtemps été utilisé comme ceinture à la taille ou turban autour du “tarbouche” (fez syrien). Parfois, il servait aussi à confectionner l’habit du marié. L’aghabani a bénéficié d’une seconde vie en devenant nappe de table. Il est largement vendu dans tous les souks du pays à une clientèle d’abord nationale et occasionnellement étrangère. Dès les années 1950, sa production aurait été exportée dans tout le Proche-Orient et même en Europe.

Le fond, crème au départ, est devenu blanc, marron, bleu ou rouge. Les fils de couleur dorée sont devenus multicolores aussi. “L’intérêt de la clientèle devait être relancé” expliquent les commerçants. La broderie est désormais mécanisée.

A plus petite échelle, un autre succès commercial concerne les anciens sacs d’avoine en toile de Hama qui avaient l’habitude d’être imprimés à la main avec des presses de bois (comme les “batiks”). Cette technique permet aujourd’hui de réaliser des sacs de plage, des dessus de lits et des rideaux surtout destinés aux étrangers.

L’image de l’artisanat syrien paraît donc assez contrastée : dans certains secteurs, des savoir-faire immémoriaux semblent devoir inexorablement disparaître, alors que certains autres font preuve de surprenantes facultés d’adaptation et mènent même avec succès des offensives commerciales sur les marchés étrangers.

3. L’ARTISANAT ET LA CULTURE

Dans les années 1980, un industriel alépin déclarait qu’il fallait se résigner à garder 100 à 150 métiers à tisser pour satisfaire quelques clients “bornés”. En 1850 déjà, le consul de France à Alep se plaignait des difficultés pour les tissus français de pénétrer un marché où malgré leur “supériorité”, la population continuait à préférer les tissus locaux à bandes colorées de coton ou de soie.

L’artisanat a longtemps résisté aux produits de la mécanisation, tant que sa clientèle restait attachée à son mode de vie traditionnel. Ses produits continuaient à satisfaire les divers “niches” de leur marché : les citadins, les ruraux, les bédouins, les pays voisins et les états du Golfe. Les boîtes de marqueterie (“mosaïque”) sont vendues dans toute la région. Des modèles de cafetières ont été spécialement conçus et façonnés pour les pays de la péninsule arabique.

Le commerçant n’a aucun état d’âme à satisfaire les préférences du client et même à les anticiper. Ici, il en a toujours été ainsi. Les allemands sont réputés préférer les cuivres rouges aux cuivres jaunes. Dans les brocarts, ces mêmes allemands aimeraient le bleu, les suédois le rose et les américains le gris.

Ces quelques exemples illustrent bien comment différents facteurs se combinent pour assurer la survie ou la réussite d’un produit artisanal : la matière première, la technique, le savoir-faire, l’usage, le coût, l’esthétique, la mode, etc.

La capacité à changer l’usage des produits artisanaux a permis d’assurer leur permanence dans de nombreux secteurs. Pour ce faire, trois cultures doivent se rencontrer, une culture professionnelle créative de la part de l’artisan, une culture commerciale imaginative de la part du vendeur et une culture attachée au patrimoine de la part de l’acheteur.

Dans un ouvrage sur le tourisme et le développement, Emmanuel de Kadt que souvent l’appétit des touristes pour les souvenirs et la couleur locale “sont des causes du déclin de la qualité artistique et culturelle des objets fabriqués”. Il parle même de “dégénérescence” .

L’exemple de la Syrie nous aide à nous demander si un artisanat fort, bien établi dans son propre contexte économique, social et culturel a vraiment besoin de tourisme pour survivre. Les “dégénérescences”, s’il y en a, ne sont pas dues qu’au phénomène du tourisme.

En Syrie, il semble même qu’en ce qui concerne les nappes aghabani et les verres soufflés, les touristes occidentaux préfèrent les motifs épurés et les couleurs sobres, ce qui signifie un retour à un état antérieur, avant que la mode locale ne fasse évoluer les produits concernés.

On pourrait penser que l’impact du tourisme est encore trop faible pour beaucoup influer dans un sens ou un autre sur la qualité de l’artisanat en Syrie. De plus le tourisme occidental y est lui-même diversifié, il faudrait y ajouter le tourisme arabe et régional. Les effets et les influences s’équilibrent, ce qui n’est pas le cas d’un pays comme le Mexique par exemple, limitrophe d’un pays géant, puissant et à la culture hégémonique comme les Etats-Unis.

4. LA TRANSMISSION DES SAVOIR FAIRE

La disparition possible de certains métiers artisanaux n’en reste pas moins préoccupante pour l’avenir, car la perte de chaque savoir-faire constitue un appauvrissement non seulement pour un pays, mais pour toute la communauté humaine, et parce que ce qui était négligé hier pourrait redevenir demain à la mode et source de profit.

En Syrie, comme dans d’autres pays orientaux, la possession d’un savoir-faire artisanal passe généralement par un processus d’appropriation par l’apprentissage. La structuration des métiers est restée plutôt traditionnelle, avec une hiérarchie maître (“maallem”), ouvrier (“saneh”) et apprenti (“ajir”). Les savoir-faire se transmettent de père en fils, de maître en ouvrier. Ils comportent une part de “secret professionnel” jalousement gardé. Autrefois, le maître le plus habile d’un métier recevait le titre purement honorifique de “cheikh”. Après une première législation ottomane de 1911, une loi de 1935 a permis la formation de syndicats regroupant patrons et ouvriers. Il existe une union générale des syndicats artisanaux.

La pénétration de l’Etat est surtout limitée apparemment au secteur du tapis et de la broderie florale (“sarmah”). Des centres artisanaux (“marakiz herafia”) sont organisés par le Ministère des Affaires Sociales en unités de production dont les marchandises sont présentées dans 17 centres de vente. C’est un secteur qui – exceptionnellement – se prête à l’établissement de coopératives. Les tapis produits paraissent essentiellement conçus pour la consommation intérieure. Il est vrai que les souks regorgent de splendides tapis persans, turcs ou caucasiens.

Dans les autres secteurs de l’artisanat, d’anciennes lignes de partage répartissaient les métiers entre les différentes communautés confessionnelles et ethniques du pays. Ainsi, à Damas l’or et le tissage du brocart était l’apanage des chrétiens, tandis que les juifs se réservaient l’art du cuivre incrusté. Depuis quelques dizaines d’années, les familles kurdes ont progressivement réussi à s’implanter dans le secteur du brocart en installant un métier à tisser à la maison. Mais les cartes perforées des métiers Jacquard sont toujours réalisées par des arméniens. En revanche, le regrettable départ de beaucoup de membres de la communauté israélite au début des années 1990 a été trop brusque pour qu’une relève ait le temps de bien s’organiser. Maurice Nusairi, l’un des ses maîtres, expliquait qu’il n’avait pas besoin de modèles dessinés et qu’il avait tout en tête.

Enfin, reste le facteur humain. De temps en temps surgissent des maîtres ou des entrepreneurs exceptionnels qui marquent durablement leur métier et leur époque. Il en est ainsi de Mohammed Ali al Khayat (Abou Sleimane) qui a travaillé sur le Palais Azem, la salle orientale du Musée National et sur le Parlement de Damas, ainsi que sur les Palais de Beit Eddine et de Henri Pharaon au Liban. Il confectionnait à la demande des boiseries de style “abbassi”, “fatimi”, “ayyoubi” ou “andaloussi”. Il avait même réussi à recomposer des peintures végétales pour repeindre les plafonds anciens (“ajami”). Le brocart contemporain doit énormément aux frères Sélim et Georges Naassan qui ont su privilégier la qualité sur la quantité et qui ont essayé de résister aux métiers mécaniques comme à la soie artificielle.

Dans son livre sur les arts et métiers de Damas publié vers 1958, Mounir Kayyal s’attarde avec tristesse sur les métiers aux secrets désormais détenus par une seule personne et dont la relève n’est pas assurée. C’est ainsi qu’il cite Louis Sarraf, graveur sur verre, spécialiste de “mina” et Cheikh Abdo spécialiste d’une céramique vernissée (“kashani”).

M. Kayyal se laissait ensuite évoquer “un miracle” à accomplir par le Ministère de la Culture : la création d’une grande école pour ranimer les productions de textiles, métaux, verre, boiseries et en particulier le “mina”, le “kashani”, la gravure sur verre, etc.

Le rôle des pouvoirs publics n’est pas facile, car au-delà de la transmission des savoir-faire individuels, se posent aussi les problèmes de qualité et d’approvisionnement des matières premières, ainsi que de fonctionnement des “chaînes opératoires qui réunissent, chacune, un ensemble d’opérations techniques » , en particulier en ce qui concerne la fabrication des textiles. Enfin, de nombreux producteurs et commerçants réservent leur confiance aux lois du marché et redoutent les interventions de l’Etat.

5. LES MUSEES ET EXPOSITIONS

Après l’indépendance, une des premières actions entreprises par les pouvoirs publics en faveur de l’artisanat a été de créer le Musée des Arts et des Traditions Populaires au Palais Azem de Damas en 1954. Son chantier de restauration fut lui-même une occasion de faire revivre les anciens savoir-faire de construction et de décoration. Le musée abrite aujourd’hui environ 10 000 pièces provenant de tout le pays, grâce aux efforts de la direction générale des antiquités et de ses conservateurs, en particulier de Chafic el Imam, le premier d’entre eux, qui resta plus de trente ans en poste.

Au moyen de mannequins en cire, les vêtements et les objets sont présentés dans leur contexte familier. On y trouve la préparation de la mariée, la séance du café, la réception chez le pacha, le cérémonial du bain. D’autres pièces évoquent le pèlerinage de la Mecque ou la lanterne magique (« karakoz »). Il s’agit, rappelons-le, du musée le plus visité du pays.

Un autre musée des arts et des traditions populaires a ouvert plus récemment à Alep, mais dans une maison moins prestigieuse et avec des ambitions plus modestes. Enfin, d’autres musées comportent des sections spécialisées sur les arts et traditions populaires à Bosra, Hama, Idleb, Maaret el Nooman, Soueida et Tartous. Ces musées contribuent à conserver le patrimoine artisanal et ses instruments (comme les métiers à tisser d’Alep), ainsi qu’à les valoriser aux yeux du public national comme des visiteurs étrangers.

La direction générale des antiquités avait également organisé dès 1958 une grande exposition sur les produits de l’artisanat syrien, qui l’avait envoyé en tournée en Europe. Il y a peu de temps, le Musée Linden de Stuttgart a accueilli la collection réunie par un grand amateur d’art syrien, M. Antoine Touma. Le livre “The Arts and Crafts of Syria” a été édité à cette occasion en 1992.

Le Ministère du Tourisme organise régulièrement des stands de l’artisanat très visités dans ses festivals du Lattaquié et de Palmyre, de même qu’à la foire internationale de Damas. Le Ministère de la Culture en fait autant lors de son festival de Bosra

6. LES SOUKS DE L’ARTISANAT

Le règlement d’exploitation du “souk touristique” à la madrasseh al Suleymanieh a fait objet du décret n° 2 du Conseil Supérieur du Tourisme en date du 23 septembre 1972. D’après ce document, le Ministère peut passer un contrat avec chaque concessionnaire pour que celui-ci y produise, présente ou vende des produits artisanaux. Une commission de trois membres, dont un représentant du Ministère du Tourisme choisit les meilleurs parmi ceux qui présentent leur candidature (article 2).

Le règlement d’exploitation du “souk touristique” à la madrasseh al Suleymanieh a fait objet du décret n° 2 du Conseil Supérieur du Tourisme en date du 23 septembre 1972. D’après ce document, le Ministère peut passer un contrat avec chaque concessionnaire pour que celui-ci y produise, présente ou vende des produits artisanaux. Une commission de trois membres, dont un représentant du Ministère du Tourisme choisit les meilleurs parmi ceux qui présentent leur candidature (article 2).

Le contrat d’exploitation est établi suivant un modèle unique (article 3). L’exploitant n’a pas le droit d’effectuer des travaux de réparation, restauration ou aménagement (article 4) mais les petites réparations et l’entretien lui incombent (article 5). Le contrat est renouvelable par tacite reconduction, mais il peut y être mis fin de part et d’autre avec un délai de deux mois (article 7). Enfin, les exploitants doivent se conformer aux instructions du Ministère

(article 11). Le coût de location au m2 est actuellement de 150 à 200 livres syriennes par an, ce qui est tout à fait symbolique.

La Tekkiyé Suleymanieh a l’avantage d’être un beau monument historique situé dans le centre commercial de la ville contemporaine, juste à l’arrière du Ministère du Tourisme. Elle évite au visiteur pressé d’avoir à rechercher les lieux de production et de ventes dispersés dans la vieille ville et d’accès pas toujours facile. Une partie des locaux attribués aux concessionnaires est constituée par les chambres d’accueil qui permettaient autrefois de loger les voyageurs de passage. L’autre partie des locaux est installée dans une série de boutiques initialement rattachées à la Tekkiyé.

A Alep, le souk touristique est installé depuis 1987, judicieusement lui aussi, dans un ancien caravansérail, Khan el Chouneh, situé en face de l’entrée principale de la citadelle d’Alep et qui a entièrement été restauré à cette occasion. Le loyer y est similaire à celui de Damas (environ 2 000 livres syriennes par an) et 90% des exploitants présents à l’origine sont restés.

Le souk de Damas paraît plus animé que celui d’Alep, mais étant à l’air libre, son cadre est déjà plus agréable. Il est plus grand aussi avec une soixantaine de locaux contre moins d’une cinquantaine à Alep. On y voit beaucoup d’artisans au travail et même un souffleur de verre en action près de son four dans une petite cour latérale. Khan el Chouneh comportait beaucoup de magasins fermés lors de notre visite (un jeudi vers 18 heures) et presque pas d’artisans au travail, mais c’était peut-être une coïncidence. La seule critique qui nous soit parvenue à l’encontre du souk artisanal de Damas – et elle est bien modérée – provenait d’un guide accompagnateur qui se plaignait que les groupes à qui il voulait faire admirer la mosquée de la Tekkiyé ne voulaient plus l’entendre, ayant l’esprit ailleurs.

Nous avons eu l’occasion de visiter des centres de présentation des produits de l’artisanat à Tunis, Alger et Fès. Ils sont organisés par le gouvernement de manière à réunir, dans des locaux modernes, de grandes quantités d’articles d’artisanat sélectionnés par les autorités responsables et vendus à des prix fixes. Les locaux sont malheureusement plus impersonnels et la relation directe avec l’artisan au travail chez lui n’est pas valorisée. La formule des coopératives artisanales du Maroc semble toutefois très intéressante aussi.

7. LES RETOMBEES TOURISTIQUES ET ECONOMIQUES

Aujourd’hui, l’artisanat pourrait, à première vue, sembler occuper une place marginale dans l’économie. Sa présence n’est plus lisible dans les statistiques officielles, mais son importance continue à peser lourd en réalité, non seulement en termes d’identité et de culture, mais aussi de commerce, d’emploi (formels et informels) et même de devises.

On peut se demander quelle est l’incidence économique réelle du tourisme sur l’artisanat. Il n’existe, semble-t-il, pas d’enquêtes précises à ce sujet. En tout cas, la notoriété de l’artisanat syrien semble aujourd’hui bien mieux établie à l’intérieur du monde arabe qu’ailleurs.

Ainsi, en Europe, les spécificités de l’artisanat de la Syrie par rapport à celui du Maroc par exemple sont à peu près totalement ignorées des touristes potentiels, d’ailleurs la description de l’artisanat n’a qu’une place mineure dans les guides touristiques sur la Syrie. Ce n’est pas encore un produit d’appel touristique.

Une fois sur place, la découverte se fait pourtant et d’après leurs accompagnateurs, les touristes internationaux achètent par ordre de préférence de la “mosaïque”, des aghabani, des brocarts, des cuivres et des bijoux. Les savons d’Alep à l’huile d’olive ont aussi du succès. La demande de “damasco” ne serait pas satisfaite, d’après certains guides accompagnateurs.

En dehors des “souks touristiques”, les ateliers artisanaux de Damas sont répartis dans plusieurs vieux quartiers : Chaghour, Qaymariyé, Al Kharab, Midane, etc., mais ce sont surtout ceux de Bab Charki et de la rue Anania qui sont visités, en particulier un “must”, l’usine de brocart Naassane qui comporte un hall d’exposition permanent consacré à ce produit.

Les commerçants et les antiquaires des souks de Damas et d’Alep ne sont pas oubliés des touristes non plus. Antoine Stephan se plaît à expliquer le rôle de pédagogie et d’initiation qu’un antiquaire comme lui peut jouer vis-à-vis d’une personne non familière avec les produits présentés, avec leur valeur et plus généralement avec le patrimoine syrien.

Les grands hôtels ont aussi leurs boutiques spécialisées. Celle de l’hôtel Cham de Damas est occupée par un antiquaire, celle de l’hôtel Cham d’Alep et de l’hôtel New Ommeyad de Damas proposent des objets réalisés en tissus traditionnels : pochettes, étuis, sacs à bijoux, mules, etc. Pourtant, les ventes à la boutique de l’hôtel Cham de Palmyre semblent les plus abondantes, probablement à cause de la magie du site.

Le touriste occidental d’autrefois, au début du siècle, et même encore au début des années 1950, était une personne plutôt aisée, un amateur d’art et de culture. Les souks en ont gardé une inconsolable nostalgie. Les autres étrangers installés en Syrie ou dans les pays voisins, diplomates, hommes d’affaires ou savants ont également contribué à entretenir des préjugés très favorables.

Le retour des “touristes” a été longtemps guetté alors qu’affluaient progressivement des visiteurs de toute la région. La clientèle arabe et régionale paraît plus intéressante pour le moment. Il faut aujourd’hui se rendre à l’évidence que les nouveaux touristes occidentaux, ceux des charters et des voyages à prix fixes dépenseront individuellement moins que leurs aînés et qu’ils finiront par acheter un souvenir plutôt qu’un objet d’art. Ils seront pourtant plus nombreux.

ALPHABET, alphabets: à propos des écritures syriennes de #1300 av. J.-C. à #300 Anno Domini».

Nous publions le texte intégral de la conférence que Pierre Bordreuil, Directeur de recherche émérite au CNRS, Membre du laboratoire

Maintenir le cap

Le mot du Président :

Vingt ans au cours desquels l’AFS s’est constamment attachée à être fidèle, dans toutes ses actions, à cet objectif qu’il s’agisse de l’organisation de voyages en Syrie, des rencontres conviviales à l’occasion notamment de notre dîner en France, des multiples manifestations culturelles en liaison avec le centre culturel syrien, de notre « Lettre de l’AFS » et de notre site internet (www.francesyrie.org).

Vingt ans aussi à dépasser des sujets de division entre nos deux pays résultant de bouleversements passagers de politique intérieure et régionale tels ceux que traverse actuellement la Syrie.

Si la situation qui prévaut en Syrie depuis mars 2011 nous a contraint à réduire momentanément nos activités, nous demeurons plus que jamais résolus à maintenir le cap. Notre prochaine Assemblée générale, la 21ème de notre association, sera l’occasion pour chacun et chacune d’entre nous d’apporter sa contribution à cette action en attendant que notre chère Syrie retrouve bientôt la paix et que l’amitié entre la France et la Syrie renaisse et connaisse un nouvel essor.

Parution : Pas de printemps pour la Syrie ( La Découverte, 2013)/les Carnets de l’IFPO

Parution : La Syrie et la France : Enjeux géopolitiques et diplomatiques

La nature de la crise syrienne évolue constamment et en profondeur. La répression des forces armées de Bashar al-Assad, ainsi que l’internationalisation du dossier, ont progressivement transformé le soulèvement populaire en guerre civile. Comment comprendre la politique française fondée dès l’été 2011 sur la chute inexorable du régime à court terme ? Désormais le sort du régime syrien est devenu un enjeu géopolitique d’importance pour les puissances régionales et internationales.

La nature de la crise syrienne évolue constamment et en profondeur. La répression des forces armées de Bashar al-Assad, ainsi que l’internationalisation du dossier, ont progressivement transformé le soulèvement populaire en guerre civile. Comment comprendre la politique française fondée dès l’été 2011 sur la chute inexorable du régime à court terme ? Désormais le sort du régime syrien est devenu un enjeu géopolitique d’importance pour les puissances régionales et internationales.

La sagesse syrienne, histoire de la Syrie à travers la biographie de Hachem Atassi (1873-1960)

Présentation de l’ouvrage

Cet ouvrage a été présenté le mercredi 18 décembre 2003 à l’Espace l’Harmattan, 21 bis, rue des Ecoles Paris 5ème.

L’UNESCO appelle le régime syrien et la rébellion à épargner le patrimoine historique

Les Syriens n’ont plus le droit d’utiliser des devises étrangères

Les commerçants qui enfreindront la loi seront passibles de trois ans de prison et d’une amende égale à deux fois le montant du paiement incriminé. Si cette somme dépasse 5 000 dollars, la peine pourra s’élever à dix ans de prison avec travaux forcés.

« Cette mesure est symbolique »

Pour Jihad Yazigi, directeur de l’hebdomadaire économique The Syria Report, interrogé par Reuters, « cette mesure est symbolique, car elle est prise dix ans, presque jour pour jour, après l’annulation par Bachar Al-Assad de la loi numéro 24 de 1986, très répressive, qui interdisait aux Syriens de posséder des dollars. Aujourd’hui, cette décision vise à rendre très compliquée toute transaction qui n’est pas en livres syriennes et à contrôler le taux de change ».

Parution de « Cités invisibles, la naissance de l’urbanisme au Proche-Orient ancien, approche archéologique »

à REID HALL, Columbia University, 4 rue de Chevreuse 75006 Paris

/fichiers/pdf/invitation-margueron.jpg

Tél Geuthner : 0146347130

geuthner@geuthner.com

Un véritable urbanisme, totalement différent de celui des cités grecques, a alors été, à l’aube de l’histoire, systématiquement mis en place, pour tenir compte de deux dangers majeurs : d’une part la vulnérabilité de l’architecture de terre (briques crues) à l’eau des fleuves, des canaux, de la nappe phréatique et des pluies, d’autre part l’instabilité des sols des tells, impropres à supporter, sans préparation préalable, les charges de bâtiments de plus d’un niveau.

L’étude repose d’abord sur l’analyse détaillée des sites de Mari, Ugarit, Emar, tell Faq’ous et Larsa. En outre le réexamen d’une soixantaine de sites (dont Assur, Babylone, Beydar, Byblos Arqa, Dur Sharrukin, Eshnunna, Chuera, Habuba Kabira, Haradum, Isin, Nippur, Tuttub, Tuttul, Ur, Uruk…) a permis de préciser les données urbanistiques communes à l’ensemble des cités syro-mésopotamiennes. Ont été ainsi définis successivement les choix géographiques de l’implantation urbaine, la morphologie des villes, le rôle du nombre dans leur élaboration, l’aménagement technique du territoire urbain, la relation avec l’eau (fleuves et canaux), les systèmes de protection, les fonctions fondamentales, l’hygiène, l’organisation de la voirie et le rapport avec le monde des dieux.

Il ressort que les solutions techniques mettent en évidence une remarquable inventivité et une étonnante compréhension du milieu. L’adoption de plans géométriques (circulaires, orthogonaux…), toujours parfaitement adaptés au terrain de façon à éliminer le plus rapidement possible les eaux de pluie, ainsi que l’aménagement d’une infrastructure sous forme d’un réseau de fondations de 1,50 à 2 m de hauteur qui assure toute l’organisation de la ville, de sa voirie ainsi que sa stabilité en permettant de construire des bâtiments de deux niveaux -hauts de 8 à 14 m- sont deux inventions majeures de ce premier urbanisme. Il résulte de ces choix et découvertes techniques que la fondation d’une ville est toujours une création artificielle et que ces mêmes principes techniques permettent d’assurer sa pérennité.

Ainsi la ville apparaît comme l’une des plus fécondes inventions du monde syro-mésopotamien.

Cités invisibles, la naissance de l’urbanisme au Proche-Orient ancien, approche archéologique »,